Chapter 1: О чёрных мантиях, белом доме и Сияющей Тропе

Chapter Text

Кардиомонитор издаёт мерные звуки. В последнее время я слышу этот писк чаще, чем человеческие голоса. Мы с Трёхсотым постоянно торчим в больнице. В стерильном воздухе больничной палаты витает странная атмосфера угасания. Звуки аппаратуры — это всё, что остаётся от человеческой жизни в этих стенах, и я устал.

Не в силах почувствовать холод кафельного пола под ногами или запах дезинфекции, витающий повсюду, я отчего-то помню, что так должно быть. Я помню, как пахнет больница, помню, что от холода может быть больно, но больше не ощущаю, как это. Я знаю другую боль.

Чувствую её в них: тех, кто часами ждёт конца операции, тех, кто надеется даже в самых сложных случаях, тех, кто, в истерике крича и рассыпая проклятия пополам с молитвами, рвётся наказать виновных, которых нет. Во мне в такие мгновения разверзается бездна. Я чувствую их отчаяние, окутывающее комнату, густое, тягучее, я слышу заполошный стук их сердец, вижу, как искажаются мокрые лица, как они корчатся, терзаемые болью, такой, какую не унять ни морфием, ни заклинанием.

Я вижу слишком много боли. Это моя работа. Мой мир соткан из эмоций и моральных ориентиров, мой мир — жесток и несправедлив. Почему Он сделал их такими слабыми и несовершенными? Почему создал нас беспомощными созерцателями, способными сопереживать, но ничем не способными помочь?

Бледное лицо умирающего, изборождённое морщинами прожитых лет, — это естественно. Это правильно. Но лицо юное, детское, с чистыми, ещё не успевшими ничего увидеть глазами — плохо. Жестоко. За что?

— Дефибриллятор! — стальной голос хирурга. Сестра оперативно подаёт аппарат, гул которого нарушает мёртвую тишину. Разряд. Тело дёргается в конвульсиях. Монитор остаётся глух.

— Ещё раз! Заряжайте до двухсот! — Хирург вытирает пот со лба тыльной стороной руки, оставляя на маске кровавый отпечаток. Его глаза горят.

— Пора, — слышится сбоку.

Трёхсотый стоит рядом, и я морщусь. Над маленьким телом, безжизненно лежащим на столе под простыней, уже поднимаются сияющие завихрения.

— Они ещё могут её вытащить, — произношу тихо. — Не трожь.

У Трёхсотого такой взгляд, что я едва удерживаюсь от грубости. Мне по должности не положено ругаться.

Второй разряд. Ничего.

— Адреналин! Быстро! — В глазах анестезиолога отражаются лампы. Он торопливо вводит иглу, словно пытаясь проткнуть саму смерть, но золотистое тёплое сияние уже заполняет всю операционную. Трёхсотый шагает вперёд, чтобы встретить испуганную маленькую Маргарет и взять её за бесплотную ручку.

У него такие вещи получаются намного лучше, чем у меня. Я стараюсь ни к кому не прикасаться.

В операционной начинается суета. Ассистенты с испуганными лицами подают инструменты, что-то бормочут под нос. Уже кого-то прокляли, послали к такой-то матери. Но я уже делаю шаг назад.

— Массаж сердца! Интенсивнее! — Хирург склоняется над маленьким пациентом, его движения отчаянные и грубые. Он давит на грудную клетку с такой силой, словно пытается вырвать жизнь из костлявых рук смерти.

— Чёрт! Почему ничего не помогает?! — срывается у одного из ассистентов. Хирург бросает на него гневный взгляд, но ничего не говорит. Слова уже бессильны.

Тысячи мельчайших частиц, сверкающих и лёгких, как разноцветные миниатюрные мотыльки, роятся в воздухе, постепенно приобретая вид человеческой фигуры, и вскоре рядом со столом появляется Маргарет Милтон, девочка, случайно выпавшая из окна, когда опёрлась рукой на москитную сетку.

«Какая глупость, — думаю я с раздражением и отстранённостью. — Напрасная, бесполезная смерть».

Трёхсотый уже стоит рядом, берет девочку в чистом жёлтом платьице за руку, улыбается. Сколько раз я наблюдал это? Напарник встречает души с такой солнечной, радостной улыбкой, словно то, что оборвалась их земная жизнь, — самое прекрасное, что могло с ними случиться. Я, наверное, и человеком-то не слишком умел улыбаться. Не научился и ангелом.

— Не бойся, Маргарет, — тихим ласковым голосом говорит Трёхсотый, и девочка смотрит на него большими красивыми глазами цвета морской волны. Он протягивает ей руку. — Идём. Тебе пора.

— Но… — Она оглядывается.

Они всегда оглядываются. Матерей не пускают к оперблоку, они ждут в коридоре, слишком далеко от своих умирающих детей. Но те постоянно ищут их глазами.

— Мама огорчится.

— Иначе нельзя, — мягко говорит Трёхсотый. — Мы должны идти. Я покажу дорогу.

Девочка, лицо которой мгновенно светлеет, доверчиво берёт его за большую ладонь, и они проходят мимо. Она бросает на меня светлый взгляд, и я понимаю, что душа больше не помнит зла и боли. Это случается так быстро: они почти всегда забывают о горестях земной жизни и смело шагают вперёд.

Что же случилось с нами? Почему мы застряли? За что Он оставил нас на земле?

Маргарет Милтон летела с четвёртого этажа. Её мать была на второй работе, которую нашла ровно за день до этого. Больше дома никого не было, некого было позвать на помощь, когда маленькие пальчики хватались за подоконник и оконную раму из последних сил. Она успела испугаться. Она познала за несколько секунд, пока висела на карнизе, неумолимо сползая и соскальзывая, всю палитру ужаса, такого, какой только может испытать человек перед смертью. А он стоял рядом и смотрел. Трёхсотый, мой напарник, тот, кто встретил меня на Сияющей Тропе, когда я сам её увидел. Пришёл ко мне, взял за руку и сказал: «Теперь мы вместе, дорогой друг». Ангел с сияющими крыльями, он стоял и смотрел, как маленькая девочка падает из окна.

— Я ничего не мог сделать, — говорил он мне потом, смотря своими печальными глазами. — Под окнами не было даже дерева, чтобы напустить ветра и качнуть его ветви, чтобы хоть как-то замедлить падение — только асфальтированный тротуар и припаркованные машины.

Я же возник рядом слишком поздно. Связь со мной у Маргарет была намного слабее, чем с Трёхсотым, и я не смог вовремя распознать опасность.

Раздался ужасающий звук удара человеческого тела об асфальт; на белый воротничок, который ещё с утра с такой любовью разглаживала мама девочки, полилась кровь из носа и ушей. Я смотрел на распростёртое под окнами маленькое тело, и перед моим взором пронеслись видения короткой жизни: впечатления от толстой книжки с картинками и цветастого маминого платья, кудрявая кукла на диване в пышном розовом платье, страх и бесконечное страдание, когда мама с папой так громко ругались на кухне, восторг от поездки в зоопарк — больше всего Маргарет любила жирафов! Видения были настолько тонкими и хаотичными, что я не мог разглядеть некоторые из них, но одно главенствовало: красивое лицо Матери, в обрамлении русых волос, доброе, светлое, любимое абсолютной, священной любовью…

Смотрю на молодого хирурга, тяжело облокотившегося на операционный стол. Они все делают так: каменеют, опускают низко голову, сжимают зубы, зажмуриваются. Им очень больно, и они справляются с болью, как могут. Появившийся рядом со мной Трёхсотый некоторое время внимательно смотрит на врача, потом подходит к нему прямо сквозь стену и мягко касается его плеча рукой.

Лицо мужчины со следами от хирургической маски медленно расслабляется, голова склоняется к руке, которую он не может ни видеть, ни чувствовать.

— Безнадёжный случай, Мишель, — говорит вдруг анестезиолог. Хирург кивает. — Ничего не поделаешь.

Кардиомонитор показывает спокойную, длинную линию оборвавшейся жизни.

«Высота была небольшая. Бывают случаи, что люди выживают, упав и с восьмого этажа!»

Напрасные надежды. Теперь шестилетняя Маргарет ушла дальше, а я снова остался.

Отворачиваюсь и иду по коридору. За стеклянными дверьми, ведущими в хирургическое отделение, находятся палаты интенсивной терапии, а дальше — те, в которых дети готовятся к операциям. Среди медперсонала мелькают чёрные мантии. Здесь можно увидеть ангела чаще, чем в каком-либо другом месте госпиталя. Мы всегда там, где опасность, чтобы душа не потерялась на земле и не стала вечно бродить по ней привидением.

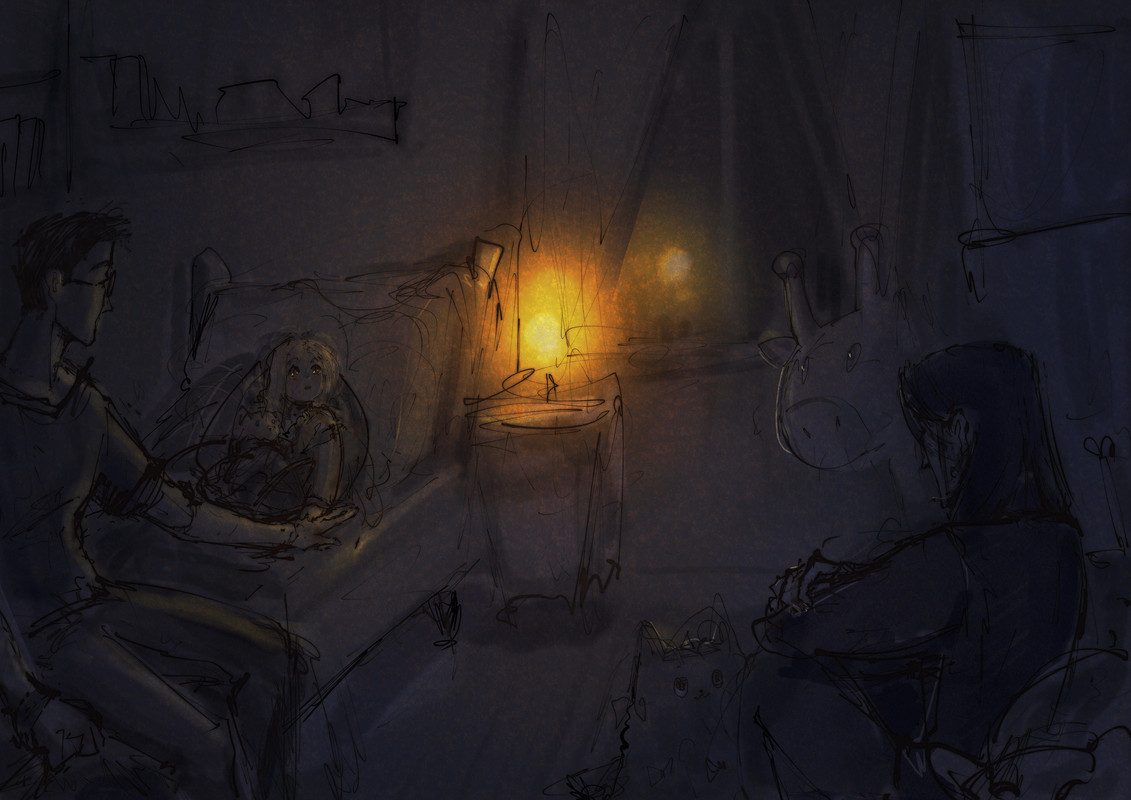

Я останавливаюсь перед толстым стеклом и смотрю сквозь него в палату. На постели тихо спит маленький Тоби. Его привезли два дня назад, и все два дня ребёнок сильно боялся. Трёхсотый касался его несколько раз, и он успокаивался, но стоило лишь убрать ладонь, как мальчик снова начинал давиться рыданиями. Продолжалось это целые сутки. К нему по очереди приходили все медсёстры, санитары и врачи: успокаивали, строго разговаривали, увещевали — ничего не помогало, пока в палате не появился Двести пятьдесят четвёртый. Он ворвался в унылое пространство госпиталя, словно радостный пёс, и принялся наводить бардак. Он почему-то сразу привязался к Тоби и старался его развлечь.

Ангелам не положено вмешиваться в жизнь людей. Мы лишь наблюдаем, менять ничего нельзя. Обладая могущественной магией, никогда не применяем её у всех на виду. Но правила Двести пятьдесят четвёртому были не писаны.

Как только он появился, всё в палате пошло кувырком. Цветастая книжка с картинками, лежавшая на тумбочке, сама собой перевернулась на самую интересную страницу. Удивлённо моргнув, Тоби перестал плакать и внимательно следил, как книжка листается сама собой. Потом произошло нечто совсем невероятное. Воздушный шарик, подаренный медсестрой днём и уныло висевший под потолком, вдруг сорвался с нитки и начал летать по комнате, выделывая головокружительные пируэты. Тоби, забыв о страхе и печали, сел на кровати, залился звонким смехом и следил за шариком глазами. Если бы он мог встать, он бы бросился его ловить.

Я вижу его, ангела, который сидит рядом с Тоби. Сейчас, утомлённый забавами и чудесами, мальчик спит, а ангел — высокий и черноволосый, с пронзительными синими глазами — тихо нашёптывает ему хорошие сны. Он поворачивает голову ко мне и весело подмигивает. Тонкие губы трогает усмешка. Он быстро ловит волну моего мрачного настроения, прищуривается, и лицо его искажается жалостью. Знаю, что он за одну секунду понял, что случилось.

Мы ничего не можем скрыть друг от друга. Ангелы принимают чужие эмоции как свои, с этим лично я мирюсь с трудом.

Смотрю на Двести пятьдесят четвёртого и спящего Тоби некоторое время, потом исчезаю.

Под ногами скруглённая поверхность центрального вала лондонского колеса обозрения. Будь я человеком, конечно, на ней не удержался бы, тем более, ветер такой, что сбивает с ног. Он треплет чёрные одежды, и они полощутся за моей спиной, хлопают.

Стою, словно на ладони великана: на залитых солнцем улицах спешат, суетятся миллионы жизней. Под ногами пёстрая панорама города. Сверкающая лента Темзы как будто вышита серебром на бархате суши. Она переливается, отражая небо, и по ней, словно крошечные бусины, скользят кораблики. Тауэрский мост — готический призрак, поднявший свои крылья, и современные сооружения — сверкающие стрелы, стремящиеся ввысь, все сплошь из стекла и металла.

Переплетения дорог и улиц, крыши домов, шпили соборов, возвышающиеся среди современного города. С вершины Лондонского глаза мир кажется одновременно огромным и удивительно близким. Прямо подо мной — не просто город, а целые эпохи, сплетающиеся в единый, неповторимый узор.

Вестминстерский дворец, хранящий эхо веков, теперь кажется игрушечным замком, из которого, однако, доносится могучий шёпот истории. Биг-Бен, гордый страж времени, мерно отсчитывает секунды. А рядом, в противовес векам, вздымаются в небо стеклянные громады, осколки звёзд. И среди этого царства камня и стекла, как драгоценности рассыпаны парки. Изумрудные, сочные, они дарят городу дыхание жизни. А дальше, выше — только чистое голубое небо и белый круг сияющего солнца.

Я не человек уже довольно давно, но красота города с высоты птичьего полёта завораживает. Мы, ангелы, не помним ничего ни о своей человеческой жизни, ни об обстоятельствах, в которых умерли. Я будто подвешен в пространстве и времени, не знаю, кто я и зачем пришёл сюда. Почему, будучи ангелом, я не могу сохранять людские жизни, а только сопровождать по последней дороге до Золотых Врат? Может, я один такой — мучимый подобными вопросами? Трёхсотый, например, вполне доволен своим ангельским существованием, и уж его-то точно можно назвать примерным служителем небесной канцелярии.

Смотрю в бездонный, опрокинувшийся колодец неба и чувствую злость. Ему, наверное, виднее, почему мы можем ощущать эмоции, Он сотворил землю и небо, всё сущее, столько прекрасного, сложного, непонятного. И нас, хранителей. Только зачем, если мы не можем никого спасти? У нас нет даже имён — только номера. Как будто нас наштамповали на конвейере и повесили каждому на грудь табличку. Он мудр и непогрешим…

Иногда я почти вспоминаю нечто, связанное с моей человеческой жизнью, смутные, расплывчатые образы, но как только пытаюсь их разглядеть, они ускользают. Прежде, чем обрести крылья, мы все были людьми. Только умирающих Он принимает в своё царство, а мы, так же умершие, почему-то обречены слоняться по земле вечность.

— Триста девяносто четвёртый, ты как? Я знаю, тебе было нелегко сегодня.

Трёхсотый. Мой напарник. Судя по его номеру, мы когда-то давно отдали концы почти одновременно. Я работаю с ним с того самого момента, как он встретил меня на Сияющей Тропе, и он вечно рвётся мне посочувствовать.

— Ты всегда борешься до самого конца. — Он останавливается за моим плечом прямо в воздухе. Позади нас медленно вращается исполинское колесо. В прозрачных капсулах к солнцу поднимаются люди и смотрят восторженными глазами на тот самый пейзаж, который разворачивается внизу.

На Трёхсотом, как и на мне, широкая чёрная мантия, застёгнутая у горла на пуговицу и охватывающая всё тело, скрывающая очертания фигуры красивыми складками. Снаружи остаются лишь голова и последние фаланги пальцев. Как и я, Трёхсотый босой, но мантия такая длинная, что этого не видно.

Смотрю в его печальное лицо, вечно усталое и какое-то постоянно умиротворённое. Лицо истинного ангела. Не то что моё: носатое, недовольное и кривящееся.

— Это моя работа — бороться.

Он качает головой:

— Мы — проводники, а не спасители. У каждого свой срок. Мы не вправе вмешиваться. Люди живут столько, сколько им отпущено. Ангелы не могут повлиять на это.

— Ты предлагаешь просто смотреть, как они умирают? — спрашиваю без всякого выражения. Сколько раз мы с ним говорили на эту тему? — Ничего не предпринимать?

— Мы не можем повлиять на их судьбу, — печально говорит Трёхсотый. — У каждого человека свой путь, и он не заканчивается смертью. Ты ведь это знаешь.

— Если есть возможность кого-то спасти, почему бы не сделать этого? В моей власти иногда помочь. Сегодня… я не успел. Почему ты не сделал ничего? У тебя же есть крылья, ты мог бы поймать эту девочку, подхватить её у самой земли! Зачем нам могущество? Мы можем почти всё, но одновременно абсолютно бессильны.

Я сам не сразу понимаю, что кричу.

Его глаза теплеют, и я яростно отворачиваюсь. Чувствую злость напополам с иссушающим бессилием. Трёхсотый жалеет всех кошек и собак на улице, людей, насекомых, деревья и цветы, ангелов. Моя душа никогда не была столь широка. Но он, в отличие от меня, всегда действует по «инструкции».

— Ты не виноват.

— Я знаю! — рявкаю.

Небо над нашими головами чистое и безоблачное. Маленькая Маргарет, которая так любила жирафов, уже никогда его таким не увидит. А я буду видеть ещё долго. Целую вечность.

Он касается моего локтя.

— Друг мой, ты к себе несправедлив. Ты ведь знаешь, что ангелы не могут влиять на течение реки времени и судеб. Ты и так делаешь намного больше, чем я. Возможно, если бы ты хотя бы раз провёл душу по Сияющей Тропе…

— Нет. Это не то, чем я хочу заниматься. Сопровождать души, спрашивать их о том, что они больше всего любили в жизни… У тебя лучше получается.

По Сияющей Тропе я ходил лишь раз, в самом начале. В одиночестве. Сразу после смерти, чтобы вновь попасть в мир живых. Чувство всеобъемлющей и мощной, абсолютной любви, которое сопровождало меня после пересечения Грани, оборвалось сразу же, стоило только оказаться в мире людей. Меня в буквальном смысле скинули с небес на землю, и я малодушно обиделся. Наверное, мои прижизненные грехи были столь высоки, что меня немедленно отправили их искупать, иначе я никак не могу истолковать то, что Золотые Врата так передо мной и не раскрылись.

— У Маргарет был плюшевый Жираф, — негромко говорит Трёхсотый. — Она называла его Плавунчик. Жираф, который любил плавать. Она однажды взяла его с собой в ванную и намочила, а мама потом её отругала. Но тот момент, когда Плавунчик купался в ванной — самый её любимый. Она рассказала мне, пока мы шли.

Прикрываю глаза. Вместо лениво ползущих автомобилей по дорогам Лондона снова вижу распластанное на асфальте тельце в жёлтом платье.

— Тебе совсем не больно? — спрашиваю, проклиная свой язык.

— Ты любишь людей, Триста девяносто четвёртый, а я люблю души, — загадочно отвечает он. Его глаза наполнены сожалением и теплом.

— Я не люблю людей, — огрызаюсь. — Люди — глупцы. Им дан прекрасный мир, а они его разрушают. Их руки, способные творить чудеса, вечно праздно опущены. Им дарован разум, чтобы постигать тайны вселенной, а они тратят его на бессмысленные развлечения, пустые разговоры, погоню за призрачным комфортом. Они строят небоскрёбы, но забывают о тех, кто живёт в их тени. Люди изобретают машины, самолёты, но теряют способность видеть красоту мира. Им дано величайшее чудо — любовь, способность строить семьи, дарить жизнь, поддерживать друг друга в трудные времена. Но вместо этого они тратят отпущенное им время на пустые ссоры, на бессмысленные обиды, на жестокие войны. Я ненавижу людей за это.

— И тем не менее ты им помогаешь, — улыбается Трёхсотый.

— Сохранить человеческую жизнь — главная задача. Я знаю, что ты не согласен.

— Да уж. Только у тебя потрясающая манера эту жизнь сохранять, друг мой. Вчера ты пнул мусорный бак, для того чтобы остановить мальчика на велосипеде.

— Он нёсся как ненормальный на проезжую часть.

— Он перелетел через бак, упал и сломал руку.

— Лучше гипс на три недели, чем Сияющая Тропа, — сказал я, пожав плечами.

— А мужчина, которому ты дал подзатыльник?

— Ты не слышал его мысли. Он думал, как бы извернуться и взять пятый кредит.

— За день до этого ты ошпарил девушку ни за что.

— Дура вела машину и пялилась в телефон, в то время как на неё летел грузовик. Пришлось опрокинуть ей на колени горячий кофе.

Недовольно хмыкаю. Знаю, что ангелу, чтобы наполнить мысли человека благодатью, достаточно прикоснуться к его плечу, но я не люблю касаний. С прикосновением я способен увидеть всю жизнь от момента рождения и до момента смерти, всё, что было и что будет, все вероятные разветвления судьбы. Не хочу этих знаний. Как будто они накладывают на меня ответственность за конкретного человека. После такого я не смогу остаться равнодушным и вынужден буду возвращаться к нему снова и снова.

Трёхсотый не пинает мусорные баки, не роняет на людей горячие напитки, он мягко обнимает их за плечи, что-то ласково шепчет, и они замирают на мгновение, словно прислушиваясь, а потом расслабляются. Лица становятся умиротворёнными на мгновение, а потом на них снова ложится печать земной жизни: несуществующих «ужасных проблем», пустых сожалений и мыслей, мыслей…

Трёхсотый с улыбкой качает головой.

— Ты любишь их. Всех. Что бы ни говорил.

Смотрю на него задумчиво. Может, мы знали друг друга при жизни? Иногда я чувствую что-то такое… знакомое в нём, но не могу вспомнить. Память крепко спит. Трёхсотый такой светлый и добрый, за что его отправили на службу?

Я откуда-то знаю, что мы здесь для чего-то и почему-то. Что-то мы сделали в жизни, или наоборот, не сделали, чтобы оказаться между небом и землёй, застрявшими в бесконечности. У каждого из нас есть цель, только вот в чём она заключается, известно лишь Ему. А Он всегда нем.

Ночь пролетает стремительно. В разговорах и молчании. Трёхсотый удивительный собеседник. Он способен часами поддерживать разговор и оставаться деликатным. А я постоянно огрызаюсь, язвлю и кусаюсь словами, но почему-то на него это не действует. Он просто улыбается в ответ.

Мы говорим о Маргарет, о её матери, которую напарник навестил в больнице. Она сидела два часа в приёмном покое после того, как доктора сообщили ей новость о смерти дочери, и никак не могла встать. А потом просто упала на пол, и теперь она лежит с сердечным приступом в палате той же больницы, где на нижнем этаже находится тело маленькой Маргарет.

Во мне эта история будит нечто дикое, неистовое и безотчётное. Мне хочется орать и беситься от злости, но я молчу. Только стою на центральном валу, смотрю, как проносятся облака над головой, как город постепенно становится тёмным, сияющим, словно россыпь сверкающего жемчуга на чёрной простыне ночи, и как мерцают звёзды в далёком поднебесье.

— Нам пора, — говорит Трёхсотый. Он всю ночь был рядом. Он рядом всегда, когда мне плохо.

Перевожу взгляд на стремительно светлеющую полоску горизонта. Неумолимо поднимается солнце. Морщусь.

— Это обязательно?

— Неужели тебе не хочется услышать Песнь?

— Я слышу её каждый день. Наизусть уже выучил.

— Она же каждый раз разная, — Трёхсотый смеётся. Он никогда не обращает внимания на мою сварливость.

— Да одинаковая она. На кой чёрт куда-то тащиться, чтобы послушать Песнь! Её и тут прекрасно слышно.

— Ты не прав. — Трёхсотый, словно голубь, садится на крошечное пространство металлического цилиндра. Мантия раскидывается вокруг него на ветру складками, словно чёрными ручьями. — Город заглушает звуки небес. Их можно услышать только там, где Его ладонь коснулась земли, и люди не успели…

— Испоганить? — спросил я насмешливо.

— Вмешаться, — уклончиво отозвался напарник. — Переносимся?

Вздыхаю.

Мы переносимся мгновенно.

— Вот мы и в Раю, — говорю я скептически, — в прямом смысле слова.

Деревня «Рай» стоит на побережье Северного моря. Паломничество ангелов именно в этот маленький городок поражает своими масштабами. Мы с Трёхсотым каждое утро переносимся именно сюда. И не мы одни. Почему-то больше всего нас тянет к воде.

Узкая улочка с двухэтажными беленькими домиками спускается вниз с невысокого холма и утыкается в песчаную дюну, поросшую травой и низким кустарником. Летняя ночь стремительно тает над нашими головами, и мы ускоряем шаг. Длинные чёрные мантии не волочатся по траве и не цепляются за колючие кусты, а красиво развеваются за нашими спинами, будто их ласкает ветер. Обычные законы физики на нас не действуют. Ноги должны утопать в холодном песке, но мы, слишком лёгкие, идём по самой поверхности. Один поворот, и из-за лохматой дюны появляется ревущее морское побережье.

Небо — огромный холст, ещё хранящий остатки ночной синевы, усеянный редкими угасающими звёздами, словно блёстками, рассыпанными по бархату. На самом горизонте, где Северное море встречается с небесным сводом, зарождается робкое зарево — предвестник грядущего чуда. Мы останавливаемся подле самой воды. Она лижет наши ноги, но ни я, ни Трёхсотый не можем ощутить эту ласку. Мы на побережье не одни, со всех сторон подходят безмолвные фигуры в чёрных мантиях, становятся рядом, поближе к воде, как будто в надежде почувствовать холодные пенистые волны. Взгляды устремлены вперёд.

Сначала это лишь тонкая полоска нежно-розового цвета, словно акварель, случайно пролитая на тёмный фон. Затем к ней присоединяются персиковые оттенки, переходящие в лимонные и абрикосовые. Краски становятся насыщеннее, смелее, как будто художник, вдохновлённый предчувствием красоты, с каждым мазком вкладывает всё больше страсти.

Над горизонтом появляется первый луч — робкий, золотой, пронзающий мутную утреннюю серость. Он касается поверхности океана, и вода вспыхивает миллионами искр, подобно россыпи бриллиантов, отражающих небесное сияние. И одновременно по воздуху разливается тихая, дивная мелодия.

Я закрываю глаза. Моя душа наполняется благодатью и любовью, а несуществующее тело — теплом, словно сосуд — чистейшей родниковой водой. Я слушаю ласковое пение — непостижимое и ни на что не похожее, прекрасное, терзающее душу в нежной пытке, а тень за нашими спинами неумолимо ползёт по мокрому песку.

Постепенно, медленно, солнце поднимается выше. Его диск, ещё не полностью освободившийся от власти морских вод, кажется огромным огненным шаром. Цвет его меняется от насыщенно-оранжевого до нежно-золотого, и в одно мгновение, краткое и чудесное, всё вокруг заливает тёплый ласкающий свет.

Океан, только что сонный и тёмный, просыпается и оживает. Волны переливаются всеми оттенками золота и меди. Если прислушаться, можно услышать, как они шепчут древние истории, рассказывают о далёких странах и неизведанных глубинах.

Вокруг царит тишина, нарушаемая лишь криками просыпающихся чаек и шумом волн. Мир замирает в предвкушении нового дня. Замираем и мы, очарованные, обездвиженные красотой.

— И стоило тащиться за пятьдесят миль от города сюда, — ворчливо говорю я, как только Песнь заканчивается. — Что будет, если мы пропустим хоть один рассвет?

— Полагаю, ничего, — улыбается Трёхсотый. Мы медленно идём по воде у самого берега. — Рассвет — вечное обновление, напоминающее о бесконечном цикле жизни, смерти и возрождения. И, глядя на это великолепие, чувствуешь себя частью чего-то огромного, прекрасного и непостижимого. Это важно для нас. Мы не должны забывать, кто мы есть, друг мой.

— Забудешь тут, — произношу я тихо.

Мои ноги под длинной мантией не чувствуют нежных касаний воды, хотя мы идём довольно далеко от берега. Сквозь водную толщу я могу рассмотреть песчаное дно, мелкую гальку и шустрых мальков, играющих в салки с солнечными бликами. Я помню, что вода должна быть прохладной и приятной, но совсем не могу себе представить это ощущение. Как это: нежная пена касается кожи, робкая волна ласкает пальцы ног и щиколотки, а ступни ощущают плотный песок и постепенно, приятно утопают…

Ничего. Мы способны почувствовать что-то только через человека, или друг через друга, как будто наши души полностью заснули.

Скольжу взглядом по аквамариновым волнам, розоватому в свете встающего солнца песку и утыкаюсь в небольшой особняк на самом краю песчаной дюны.

Дом, сложенный из светлого, чуть потемневшего от времени камня, кажется частью самого пейзажа. Он словно вырос из морской пены: так близко находится к воде. Скаты бледно-красной черепичной крыши почти касаются земли по бокам, а потом я различаю несколько пристроек, будто сначала дом был совсем маленький, а потом его постепенно достраивали и расширяли.

Высокие окна, обрамлённые резными наличниками, смотрят на восток, жадно впитывая первые лучи дня. В стёклах отражается небесное сияние, лёгкая дымка тумана, стелющаяся над морем, окутывает особняк пеленой. Вдоль фасада дома тянется увитая плющом веранда с двумя плетёными креслами и качелями. Прямо возле крыльца рассыпаны игрушки, а всего в двухстах ярдах на берег накатывают шумные волны. Прислонённый к стене, стоит навороченный мотоцикл, а рядом — розовая игрушечная коляска с забытой куклой внутри.

Мы медленно подходим к дому и останавливаемся напротив, со стороны моря. Я вдруг думаю, что этот дом словно сошёл со страниц старинной сказки, где время замерло, а каждое утро начинается с чуда. Невольно засматриваюсь на то, как солнце покрывает нежно-персиковым цветом белые стены, обливает золотом крышу и стучится в окна, как ветер колышет зелень плюща, кружевом оплетающего веранду, как тихо раскачиваются качели.

— Понравилось место?

— Хороший дом. Здесь, должно быть, спокойно, — говорю я с полуулыбкой. — Мы не доходили сюда раньше.

Трёхсотый согласно кивает.

— Да, переносились южнее. Особняк спрятан между двумя дюнами, его не сразу заметишь.

— Дом жилой?

— Раньше здесь жила супружеская пара. Потом дети выросли, нагрянула старость, и они переехали поближе к городу. Дом сдаётся. Тут постоянно новые жильцы.

— А сейчас тут кто-то живёт?

Но я уже и сам вижу, как входная дверь открывается, и на веранду выходит молодой черноволосый мужчина в светлой хлопковой пижаме. Он облокачивается на перила и смотрит прямо на то место, где стоим мы. На мгновение мне даже кажется, что он видит меня, но взгляд его скользит по сверкающей поверхности моря, к высокому синему небу и дальше, к сияющему солнцу.

Оборачиваюсь и замираю на секунду. Серебристая высвеченная дорожка, расходящаяся от солнечного диска по беспокойной водной глади, напоминает Сияющую Тропу, и внезапно меня охватывает странное чувство. Как будто я именно там, где должен быть. Будто я долго скитался по миру и наконец пришёл домой.

Я подхожу ближе, беззвучно и незримо ступая по мокрому песку, не оставляя следов, не чувствуя порывов ветра на своём лице. Трёхсотый за мной не следует, продолжает стоять в море. Он понимает.

Иногда такое случается. Ангел подолгу остаётся с какими-то людьми, потому что чувствует: должен быть рядом. Обычно это связано с надвигающейся опасностью. Вспоминаю красные пятна на белом воротничке и ещё живое тельце, распростёртое на огненном от полуденного солнца тротуаре. Смотрю на белый уютный дом и вдруг неожиданно для себя решаю задержаться.

Подхожу к мужчине ближе.

Некоторых людей хочется рассмотреть внимательно. Остановить на них взгляд, как на старинной картине, которую нужно разгадывать снова и снова, открывая в ней новые и неожиданные смыслы.

Такие люди настолько наполнены жизнью и красотой — не внешней, внутренней, незаметной — что незримо сияют. И почему-то некоторые из них притягивают внимание ангелов.

Но иногда случается иначе…

Нас могут увидеть маленькие дети. Они часто тянут к нам свои миниатюрные ладошки, и Трёхсотый всякий раз пожимает их с улыбкой. Но чем старше становится человек, тем меньше он видит. К пяти годам дети полностью теряют способность видеть ангелов, некоторые могут чувствовать наше присутствие, но чаще всего это их пугает, и мы стараемся полностью отстраниться от людей.

Мужчина, стоящий на веранде, невысок, но строен и красив. Его красота неброская, спокойная: не яркое пламя, а светлячок, мерцающий во тьме. Волосы цвета воронова крыла непокорно спадают на лоб. Зелёные глаза, ровный загар на лице и руках. Щёки с лёгкой щетиной, тронутые сонным румянцем, губы бледные, красиво очерченные.

Худые, жилистые руки расслабленно сложены на перилах. Его пальцы испачканы чем-то тёмным. «Чернила», — догадываюсь я. На некоторых из них — тонкие порезы от бумаги. Он медленно крутит в руках длинную деревянную палочку.

«Волшебник».

Ветер треплет на нём пижаму, отбрасывает со лба чёрные, чуть вьющиеся пряди, и я вижу бледный шрам в виде молнии на правой стороне лба. Взгляд красивых глаз цвета молодой листвы устремлён вдаль. В нём плещется отражение лилового неба, чистого и безмятежного сияющего моря, но в глубине таится тень. Он стоит, слегка сутулясь, однако в теле чувствуется сдержанная сила, а в лице читается смазанная, полуживая печаль.

Я мгновенно понимаю, что он несчастлив. Несчастлив настолько, что исцеляющий морской воздух и пейзаж приносят ему только болезненные ощущения. Он смотрит в стремительно набирающее обороты утро так, будто спрашивает о чём-то важном, но не осмеливается произнести вслух. Я вижу, как трепещут его короткие, выгоревшие на солнце ресницы, как кончики волос щекочут скулы, и он одним быстрым жестом отводит их назад, зачёсывая пальцами, как гребнем.

Вдруг он набирает полную грудь воздуха, рвано выдыхает и поворачивает голову.

Меня пригвождает к земле его взглядом — прямым и чистым. Он смотрит сквозь меня, но ровно в то место, где я нахожусь, и говорит мелодичным голосом:

— Вот и новый день. Ты видишь, Северус?

Chapter 2: О разбитых чашках, бродячих собаках и рисунках на песке

Chapter Text

— Ал, где моя любимая чашка?

Я кошусь на мусорное ведро, где лежат разноцветные черепки. Чашку с самого утра младший мальчик разбил, торопливо собрал осколки и ссыпал в мусорку, прикрыв упаковкой из-под картофельных чипсов. Старший ребёнок — мальчик лет четырнадцати, чрезвычайно похожий на отца, с такими же чёрными растрёпанными волосами, правильными чертами лица, красивый и ладный, — входит в кухню. На нём синяя пижама, хотя утро закончилось уже давно. Мальчишка валялся в кровати с планшетом пять часов.

— Почём я знаю, — лениво отзывается младший. Он более худой, даже костлявый. В нём нет ни красоты, ни гибкости, он, словно детёныш лебедя — нескладный и несуразный подросток. Волосы у него светлее, чем у брата, и длиннее. Кончики почти касаются скул. А глаза у них одинаковые, карие — наверное, от матери.

— Вчера я оставил её на столе.

— Грязную.

— И что?

— А то, что папа ненавидит, когда повсюду стоят грязные кружки. И ты именно поэтому их везде расставляешь, да, Джеймс?

Я провёл с этой семьёй всё утро. Отец, растолкав сыновей и по-быстрому наколдовав завтрак, уехал в девять. Я с любопытством смотрел, как он вертится на кухне, помахивая волшебной палочкой, и следит, как одновременно жарится яичница, нарезается салат, моются овощи и фрукты. Как коробки с сухими завтраками и молоком вылетают из кухонных шкафчиков. Всё кружило вокруг него, и он так ловко со всем обходился, что я невольно засмотрелся. Пока готовился завтрак, он проговорил несколько магических скороговорок, и исчезла пыль со всех видимых горизонтальных поверхностей, в шкафах на вешалках выровнялась одежда, ковровая дорожка в коридоре очистилась от песка, а тарелки в шкафчиках перетасовались, как карты в колоде, и встали одна к одной по размеру.

— Джеймс! Ал! Я ушёл. Вернусь к обеду. Завтрак на плите, — крикнул он и хлопнул входной дверью.

Трёхсотый оставил меня сразу после восхода солнца. Он лишь улыбнулся и растворился в голубизне моря и неба. Мне лишь хотелось понаблюдать за этой семьёй, но напарник загадочно проговорил:

— Желания ангелов не возникают на пустом месте. — И исчез.

Братья совершенно не похожи друг на друга. Внешне в старшем — Джеймсе — угадывались черты лица отца. Он был его юной копией: мимика, слова, жесты, привычка лохматить волосы, запуская в них руку. Младший же, вероятно, больше пошёл в мать, которую я так и не видел. Ал всего на два года младше брата, но лицо его нежно, глаза большие, с длинными ресницами. Он любит прятать взгляд за своими длинными волосами, низко опускает голову, так, что они падают ему на глаза, и смотрит сквозь тёмные пряди.

В доме много маленьких комнат. На первом этаже — кухня, оснащённая всем, что только можно пожелать для комфортного проживания, крошечная столовая, в которой помещается лишь большой дубовый стол и шесть стульев. Одна из трёх комнат на втором этаже — с электрогитарой, книгами по зельям и заклинаниям, сваленными в кучу на подоконнике, и аквариумом с живым тарантулом — принадлежит Джеймсу. Другая — вся в плюшевых зверях, куклах с переливающимися крылышками и витающими в воздухе разноцветными заколдованными шариками — пустует. Тут явно обитает девочка, которую я ещё не видел. Комната Ала — самая маленькая, но необычная. Должно быть, это раньше была открытая веранда, которую потом застроили и застеклили. Комната «выпирает» из стены дома и образовывает «фонарик». Стены сплошь заклеены рисунками. Из разноцветных вод выпрыгивают многохвостые рыбы, в пышных садах цветут огромные розы и фиалки. Радужные птицы вспархивают в фиолетовые небеса. Я рассматриваю рисунки целый час, и всё больше проникаюсь теплом к тихому, скромному автору. Кого-то этот робкий мальчик мне напоминает, кого-то из человеческой жизни, но я не могу вспомнить.

Детей я чувствую иначе, чем взрослых. Прикоснуться к их душе — как войти в чистую воду: сразу выводятся грязные пятна. Не знаю, кем я был при жизни. Думаю, кем-то не слишком приятным, если учесть мой довольно скептический взгляд на вещи, но дети всех делают лучше. Чистые души, незамутнённые, не зашоренные. Они воспринимают мир в его первозданности, чувствуют течения магии в нём, хотя маглы почти перекрыли эти потоки своим техническим прогрессом. До трёх лет дети видят ангелов, мы им кажемся просто людьми в странных чёрных одеждах, дальше уже индивидуально. Самому старшему ребёнку, который меня увидел, было восемь, но это был весьма сильный волшебник.

Люди, обладающие магией, почти не отличаются от маглов. В некотором смысле они ещё более замкнутые ментально. Могущество в пальцах даёт им свободу и независимость от материальных вещей, но забирает широту восприятия. Среди волшебников намного меньше созидателей. Маглы чувствуют, что есть в мире нечто… и бесконечно тянутся к нему. Пишут книги, картины, создают музыкальные произведения, обрабатывают мрамор и гипс. Волшебники способны сделать это одним взмахом палочки, им не интересно. Они не созидатели, а свои возможности тратят так же бессмысленно, как люди — время отпущенное им.

Джеймс берёт со стола сэндвич и забрасывает в рот, а потом улыбается. Выглядит это ужасно. Ал смотрит на него с укором, но не возражает: брат взял бутерброд с его тарелки.

— Папа оставил завтрак. Садись. — Младший снимает с плиты сковороду с яичницей, вынимает из холодильника салат, ставит всё это на стол перед Джеймсом. Тот одним глотком выпивает остатки какао из чашки Ала.

— Джей, это уже свинство.

— Да ладно, ты ведь не против? Там целый кувшин. Налей себе.

— Почему бы тебе не налить… — бурчит младший, но так тихо, что его слова слышны лишь мне.

Джеймс садится на стул по-турецки и с удовольствием жуёт сэндвич, игнорируя яичницу и брата, который наливает ему ещё какао в белую чашку.

— Куда делся старик?

— Уехал по работе, он говорил с утра. — Ал подкидывает ещё несколько сэндвичей на тарелку брата и садится на место. На его тарелке уже ничего нет. Он вздыхает и тянется к сковороде. — Ему нужно что-то уладить в городе.

— Шикарно! — выплёвывает Джеймс. — Привезти нас в эту дыру, где даже интернет ловит с трудом, и бросить нахрен.

Выгибаю бровь. Мальчишку ещё воспитывать и воспитывать. Хотя… уже поздно.

— Он поехал за Лил. Она гостила неделю у бабушки в Норе, — мягко возражает Ал. — Сказал, что будет к часу.

— Ага, он много чего говорит. Уже половина третьего.

Джеймс презрительно хмыкает и стаскивает с тарелки брата кусок яичницы. Ал делает вид, что не заметил.

— А мне тут нравится, — говорит он, — красиво и спокойно. Можно купаться в море или валяться на пляже, или…

— Ну да, тебе-то всё равно, где проводить лето. У тебя нет друзей. — Джеймс ловко перехватывает из сковороды последний кусок бекона и проворно суёт себе в рот.

— Ты меня нарочно дразнишь. — Ал беззлобно улыбается и тут же получает от брата шутливый подзатыльник.

— Там ещё фруктовый салат есть. Ненавижу его, а ты слопаешь за милую душу.

Джеймс вскакивает со стула. Такое ощущение, что делать что-то спокойно у него не получается: он весь порывистый, энергичный, резкий. От души хлопает брата по спине и уносится на второй этаж. Я смотрю, как он перепрыгивает сразу через две ступеньки — легко, словно лесной эльф.

— Вообще-то я тоже хотел бекон, — произносит Ал, ни к кому не обращаясь.

Младшенький вздыхает, убирает со стола, строит башню из грязной посуды и осторожно несёт её к раковине. Поравнявшись с креслом, где я сижу с самого утра, наблюдая за ними, он внезапно останавливается и смотрит прямо на меня. Я мгновенно понимаю, что он не видит, но чувствует моё присутствие. Ал делает опасливый шаг в сторону кресла, ставит на пол тарелочно-чашечную башню и приближается. Я спокойно смотрю, как он поднимает руку и протягивает её к моему лицу.

— Странно, — бормочет мальчик, — как будто воздух дрожит. Как на жарком солнце. И странное сияние…

Если я захочу, могу показаться любому человеку, стать видимым. Как-то уже использовал эту возможность, чтобы задерживать людей разговорами или окриками. В последний раз наорал на здорового мужика, который чуть не вышел на проезжую часть, засмотревшись в мобильник, и кинул ему под ноги кирпич. Он долго потом отплёвывался от лужи, в которую упал, и искал «этого носатого козла, разбрасывающегося камнями». Но сейчас я показываться не стану. Мальчик может серьёзно испугаться.

— Профессор Флитвик говорил, что так бывает при скоплении большого количества магии, — продолжает говорить Ал, и я понимаю, что он одинок. Дети, привыкшие рассуждать вслух, редко бывают счастливы. — Или аномалия. Но откуда здесь? Это же магловская деревня… Источник? Нет. Мы третий год в этом доме, раньше такого не было.

Резкий звук клаксона раздаётся под самым окном, и мы одновременно подпрыгиваем. Ал делает шаг назад и сбивает башню из посуды. Вовсе не Вавилонская, она валится на бок с оглушительным грохотом.

— Репаро, — говорит отец семейства с порога и взмахивает палочкой. — Что тут стряслось?

— Э-э-э, ничего, я просто уронил посуду. — Ал улыбается. — Привет, пап. Как съездил? В редакции всё в порядке?

— Привет, младшенький.

Я смотрю, как отец и сын обмениваются рукопожатиями, а потом шутливо стукаются кулаками.

— Джеймс встал?

Восстановленная заклинанием посуда поднимается в воздух и левитирует к раковине, где аккуратно складывается в мыльную воду и начинает мыться.

— А, ну да, я вижу, что встал. — Он обводит глазами бардак, который успел навести своим коротким присутствием старший ребёнок, и хмурится.

Ал торопливо говорит:

— Я всё уберу, пап.

Зелёные глаза мужчины смотрят на сына с теплом, и лицо его светлеет. Он ласково ерошит длинные каштановые волосы Ала. Вдруг в дом врывается маленький рыжий смерч и, визжа что-то неразборчивое, хватает отца за руку.

— Папулечка, там собачка! Она, наверное заблудилась в дюнах! Папулечка, милый, хороший, давай её оставим!

Девочка врывается так внезапно, что я вздрагиваю. На ней синее платье с большими воланами. У неё тонкие ручки и ножки, невероятно длинные медные волосы, она нежная и беленькая, как цветок лилии. Я смотрю на неё, а она вдруг замирает и поворачивает очаровательную головку.

Её глаза, словно бескрайние весенние поля, — зелёные, чистые, наполненные теплом, напоенные солнцем. «Такие же, как у отца», — проносится в разуме. Девочка смотрит на меня неотрывно, чуть приоткрыв розовые губки, и становится ясно: она меня видит. Я спокойно улыбаюсь. Секунда проходит в молчании, а потом девочка расцветает в ответ такой очаровательной улыбкой, словно само солнце стоит за её плечами.

— Лили? — спрашивает отец и с недоумением оборачивается к креслу, которое, конечно, для него пустое. — Что такое? Почему ты так улыбаешься?

Я прикладываю палец ко рту и заговорщицки подмигиваю.

Девочка подпрыгивает на месте.

— Ой! Собачка! Скорее, папуля, нужно дать ей воды. Она заблудилась. Идём, идём. Алли!

С недюжинной силой Лили хватает отца и брата за руки и тащит к выходу.

— Я сто раз просил не называть меня Алли, — тихо проговаривает Ал.

Я останавливаюсь в дверях и вижу картину, от которой мне снова хочется улыбнуться. Ал и Лили гладят взъерошенную, плешивую дворнягу, которая от такого счастья обомлела настолько, что плюхнулась на спину, раскинула пыльные лапы в стороны, вывалила язык на сторону и теперь довольно каталась по песку. Отец сидит рядом на корточках и водит над собачьим телом палочкой.

— Ну что ж, он здоров. Не считая нескольких синяков и ушибов. Вполне…

— Синяков? — голосок малышки-Лили дрожит от ужаса, и личико её вытягивается. — Ушибов? Папулечка, её обижали?

На лице отца такое растерянное выражение, что становится смешно, но на выручку снова приходит Ал.

— Это бродячая собака, Лил. У неё трудная жизнь.

— Но теперь собачка наша? — спрашивает девочка с робкой улыбкой, и её папа вздыхает.

— Мы здесь всего на месяц, — говорит он негромко. — Как ты думаешь, что будет с этим псом, если мы сначала его приручим, а потом бросим?

Ал смотрит на сестру, а девочка почему-то на меня поверх плеча отца.

— Ему будет очень грустно. Нельзя так поступать.

Я киваю с серьёзным видом. Поскольку девочка снова смотрит куда-то в сторону, они оборачиваются. Ал вновь задерживает взгляд на том месте, где я стою: ему опять видится дрожащее марево.

— Прости, пёсик, мы не можем тебя взять, — печально говорит Лили. — Давай хотя бы дадим ему попить. Так жарко.

Делаю шаг в сторону: раз она меня видит, для неё я обретаю плоть. Не хочется пугать её отца и брата ещё больше. Девочка вбегает в дом, задев полу чёрной мантии. Она быстро подтаскивает стул к кухонному шкафу, взбирается на него, достаёт глубокую зелёную миску, наполняет её водой, а потом пытается слезть со стула с полной миской в руках.

— Поставьте на стол, слезьте со стула и только потом берите в руки ёмкость с водой, юная мисс.

Она вздрагивает и оборачивается.

— Ты умеешь говорить?

Я закатываю глаза и слегка морщусь.

— Конечно. Но слышите меня только вы, Лили.

Заметив, что я общаюсь с ней официально, девочка выпрямляется и совершает абсолютно неожиданную вещь: она делает глубокий, изящный книксен. На стуле.

— Осторожнее, мисс. — Я мгновенно оказываюсь рядом и поддерживаю её за локоть. — Ваши манеры очаровательны, но подобные поклоны нужно делать на полу. Слезайте.

— Спасибо, сэр, — говорит она и спрыгивает на пол. Потом вновь устремляет на меня сияющие глаза. — Вы очень красивый.

Присаживаюсь на корточки и слегка щурюсь, стараюсь удержать серьёзное выражение лица. Она несмело дотрагивается до моих волос.

— Вы меня не боитесь?

Она отрицательно качает головой, и распущенные ярко-рыжие волосы колышутся на хрупких плечиках.

— Вы очень добрый. И глаза у вас такие чёрные, прямо как у моего Флаффи!

— Кто такой Флаффи?

— Мой плюшевый щенок. Я бы хотела настоящую собаку, но мама не разрешает заводить. Мы живём в городе, а не в деревне, как дедушка Артур и бабушка Молли, и мама говорит, что собаке будет плохо в квартире на пятом этаже. — Она вздыхает.

— Как зовут вашу маму?

— Джиневра. А папулечку — Гарри. Гарри Поттер. — Её лицо с россыпью едва заметных веснушек вновь озаряется улыбкой. — Мой папа — герой! Он спас всех волшебников от тёмного мага Волдеморта. Его знает вся страна. Я им очень горжусь!

«Герой, значит».

— Лилс?

Оборачиваюсь. На лестнице стоит Джеймс и с недоумением обводит комнату взглядом.

— С кем ты разговариваешь?

Девочка секунду смотрит на меня, и я качаю головой. Она понимающе улыбается.

— Да так. Джейми, там пёсик! Помоги мне принести ему попить. Ай!

Лили хватает полную миску и не удерживает. Вода льётся аккурат в мусорное ведро, которое Ал достал для уборки.

— Мда, — усмехается Джеймс, — теперь картофельные очистки плавают в… — Он присматривается, и лицо его изменяется. — АЛ!

Он бросается на улицу, я слышу обрывки разговора на повышенных тонах и понимаю, что Джеймс нашёл разбитую чашку. Лили выбегает из дома. Я выхожу следом, останавливаюсь на пороге.

— Ты сказал, что не знаешь, где она. Ты мне соврал. Это ты её разбил!

— Я… прости меня, я случайно…

Голос Джеймса срывается на крик:

— Ты всё делаешь случайно. «Случайно» — это твоя вечная отговорка, как будто она может искупить любую вину. Мне плевать, случайно или нет. Это была моя любимая чашка.

— Да что случилось? — спрашивает Гарри удивлённо, но на него никто не обращает внимания. Лили подходит к братьям и смотрит на них снизу вверх, то на одного, то на другого.

— Я уже извинился. Чего ещё ты от меня хочешь?

— Чтобы ты стал хоть чуточку ответственнее, — рычит Джеймс, надвигаясь на брата. — И не врал хотя бы. Мне не врал.

— Так. — Поттер встаёт между своими сыновьями, и те вынуждены разойтись в стороны. — Объясните толком.

— Он разбил мою чашку! — возмущённо кричит Джеймс, указывая на брата. — А сказал, что не знает, где она, когда я спрашивал.

— Ты её оставил на краю стола. Я случайно, ясно тебе? — завопил Ал, чуть не плача.

— А зачем ты соврал?

— Весь скандал из-за чашки? — Гарри не поверил своим ушам. — Где она? Я сейчас восстановлю её заклинанием, и всё…

— Не восстановишь. Этот болван ссыпал осколки в мусорку, а половина мелких наверняка осталась где-то на полу. Заклинание работает только до вмешательства.

— Да что за ерунда! — Гарри уже сердится. — Подумаешь, чашка. Это повод кричать на брата?

— Любимая чашка!

— Поехали, я куплю тебе такую же!

— По-твоему всё можно купить? — кричит Джеймс. — В гробу я видал твои галеоны.

— Что-то ты не особо возражал, когда я оплатил тебе музыкальные курсы, да и магловские игрушки тоже не с неба свалились.

— Ты намерен меня этим попрекать?

— Папочка, Джейми, пожалуйста, не ссорьтесь.

Голосок Лили звенит, как печальный колокольчик. Я внимательно вглядываюсь в лица отца и сына: Гарри Поттер сдержан и всё ещё сохраняет последние крохи доброжелательности, Джеймс же весь словно взведённый курок.

— Эту чашку мне подарила мама на Рождество. Тебе-то, понимаю, всё равно. Ты маму ненавидишь. Считаешь, что она испортила тебе жизнь. А для меня эта вещь была ценна.

Лицо Поттера-старшего темнеет моментально.

— Когда я говорил такое про маму? Ты что, Джеймс?!

Взгляд старшего сына становится колючим, лицо заостряется. Я чувствую волну ярости, щедро приправленную обидой.

— Не говорил, но думаешь, думаешь постоянно! — выкрикивает он пронзительным, ломающимся голосом и вихрем уносится в дом. Наверху громко хлопает дверь.

— Пап…

— А не пойти ли нам искупаться, а, бусинка?

Гарри подхватывает на руки дочку, которая выглядит расстроенной, но удовольствие от отцовских рук уже вытесняет в ней печаль, и она робко улыбается.

— Альбус, ты с нами?

«Необычное имя», — думаю я отстранённо.

Ал качает головой.

— Что-то не хочется, — говорит он совершенно несчастным тоном. — Может, потом. Вы идите.

Гарри ставит на пол малышку, помогает ей снять синее платьице. Она остаётся в белых трусиках. Лили звонко хохочет и убегает на пляж. Отец улыбается, глядя на неё, потом расстёгивает рубашку, обнажая подтянутый, крепкий торс, бросает её на качели и идёт за дочерью.

Альбус остаётся на веранде с псом, который, напившись, развалился на последней ступеньке крыльца.

* * *

Ближе к вечеру в семье воцаряется мир. Особенно когда дело пошло к ужину. Стоило только запаху запечённой сёмги пробраться наверх, в комнату, откуда уже три часа доносятся ужасающие звуки тяжёлого рока, Джеймс выполз на лестницу, как змея на солнышко, и замер там в нерешительности. Гордость спуститься не позволяла, но голод подталкивал вперёд.

Гарри лишь однажды бросает взгляд наверх, потом как ни в чём не бывало продолжает рвать салат. Лили валяется на диване с куклами, Ал сидит у окна с альбомом и делает набросок карандашом. Я заглядываю к нему через плечо: на плотном листе — море. Волны изображены огромными и вздыбленными, а из них по чёрной водной глади скачут разгорячённые кони. Их гривы — это морская пена, которую ветер рвёт на куски. Только море почему-то ярко-оранжевое, а кони — красные.

— Ужин готов, — объявляет Гарри. Он в мягких домашних брюках и светлой расстёгнутой рубашке — той же, что была на нём с утра. Волосы высохли торчком, в них видны белые вкрапления соли. Кожа загорелая, гладкая и сияющая на вид. Прикидываю его возраст — учитывая взрослого сына, не должно быть меньше тридцати, но выглядит он моложе.

За стол они садятся все вместе, и я вижу, как, прежде чем сесть, Лили задерживается на ногах для молитвы.

— Боженька, спасибо тебе за эту еду и за то, что привёл к нам Флаффи-старшего. Пусть у него заживут все синяки и ушибы. И за то, что у нас такой хороший папа. Аминь.

Гарри и Ал вежливо ждут, пока девочка возьмёт в руки ложку. Джеймс насмешливо приподнимает брови.

— Это что-то новенькое. Лили, ты где такого нахваталась?

— Всякий имеет право поступать так, как считает нужным. Говорить и делать то, что считает нужным, если это не противоречит общепринятым нормам, не нарушает закон и не мешает другим людям, — мягко произносит Гарри.

— Спасибо за нравоучение, па, — веселится Джеймс, — что ещё выдашь в качестве морали?

Альбус вздыхает над тарелкой.

— Ешь, сын. И помни, мой лимит терпения на сегодня почти исчерпан.

Гарри говорит спокойно, но за столом мгновенно становится тихо. Джеймс открывает рот, чтобы выдать нечто гениальное, но Ал вовремя толкает его под столом.

— Милая, кто тебе показал, как молиться?

— Я видела по телевизору, когда приходила к дяде Рону в гости. Там была девочка, и у неё было два брата, совсем как у меня, только она была старше своих братьев. И она молилась перед сном и перед обедом. А ещё у них была няня — огромная собака! Тётя Гермиона сказала, что это называется фильм.

— А ещё там был мальчик, который умел летать, и страшный, злой пират Крюк? — с улыбкой спрашивает Гарри.

— Да! Папуля, откуда ты знаешь? Ты тоже видел этот фильм?

— Есть такая книга.

— Ой! — Лили подскакивает на стуле от нетерпения и впервые за вечер косится на меня. Я ей слегка улыбаюсь. — А можно мы сегодня перед сном почитаем? Ну пожалуйста!

— Конечно, почитаем, — улыбается Гарри, и девочка, пританцовывая на стуле, принимается за рыбу и фасоль.

— И что, ты действительно думаешь, что на небе есть какой-то старик с длинной бородой, который рулит всем на земле? — спрашивает Джеймс нарочито серьёзно, игнорируя ещё один пинок под столом.

— Боженька есть, — Лили щедро намазывает масло на хлеб, — и он — не старец. Он вообще никто. Он — Бог. И у него много-много детей — это мы, люди. Он нас всех любит.

— Кто тебе это сказал? — говорит Джеймс прежде, чем отец успевает его остановить. — Если бы он всех нас любил, разве были бы войны? Плохие люди? — Лили поднимает большие глаза на брата, прекращая мучить хлеб. — Или, например, папа и мама…

— Джеймс.

Как пощёчина. Старший сын смотрит на отца с плохо скрываемым удовольствием, и я, снова занявший своё место в кресле, осторожно прикасаюсь к его душе.

В голове у мальчика бардак, как у всех подростков. Мешанина из желаний, сомнений, комплексов. Я поражаюсь, насколько сложным является испытываемое им чувство по отношению к отцу. Злость, ненависть, любовь, глубокая привязанность, раздражение, как огромный красный флаг, а сейчас — такое сильное, пожирающее все остальные чувства, мощное желание кусать. Найти то самое слабое местечко и хорошенько ударить, желательно чтобы больше не поднялся.

Джеймс на мгновение прикрывает глаза. Моё вмешательство отрезвляет его, и он больше не хочет ни спорить, ни ругаться.

— Дашь мотик? Я договорился с местными пацанами погонять.

Гарри не торопится с ответом. Он методично режет рыбу в тарелке на маленькие кусочки, подцепляет вилкой несколько фасолин и отправляет в рот.

— С какими пацанами? — спрашивает он, прожевав. — Ты здесь два дня, уже успел с кем-то познакомиться?

— Да так. Кое с кем. Ну, так дашь? Или все приедут, а я приду пешком, как лох?

— Убери из речи жаргонные словечки, — размеренно говорит Гарри, — и мотоцикл я тебе брать не разрешаю. Это магловская деревня, здесь летать нельзя. А для того, чтобы ездить, у тебя нет прав.

Джеймс бросает вилку на стол, и та громко звякает о тарелку.

— Это несправедливо. Ты притаскиваешь нас сюда каждое лето на месяц. Целый месяц книззлу под хвост! У меня друзья вообще-то.

— Которые с лёгкостью переживут твоё отсутствие некоторое время, — решительно обрывает сына Гарри. — Я вижу вас раз в полгода, а провести с вами время могу только летом, пока нахожусь в отпуске. Неужели так сложно…

— А кто в этом виноват, интересно? — шипит Джеймс. — Это ты ушёл из семьи, а теперь жалуешься, что тебе некогда нас видеть. Если бы ты не бросил нас ради…

— Джеймс Поттер!

Ал и Лили подпрыгивают одновременно. Гарри грохает кулаком о стол так, что звенит посуда, и секунду в маленькой кухне висит тишина.

Я наблюдаю за младшими детьми. Девочка испуганно мигает, переводя взгляд с отца на старшего брата. Ал сидит напряжённый и взволнованный, но потом удивительно спокойно произносит:

— Я сегодня новую картину нарисовал. Хотите посмотреть?

Его слова тонут в вязкой тишине. Джеймс резко поднимается со стула. Ножки со стоном чиркают о паркетный пол.

— Спасибо за ужин, я пойду.

— Куда? — Гарри тоже поднимается на ноги. — Скоро будет темно. Куда ты собрался?

— А тебе есть разница? — Джеймс натягивает лёгкую кофту и быстрым шагом идёт к выходу. Дверь с треском захлопывается перед его носом. — Ты не имеешь права меня тут держать! — в бешенстве кричит он. — Открой немедленно!

— Непременно. — Гарри уже стоит возле стола, сложив руки на груди, глаза его холодны. — После того, как узнаю, куда ты собираешься и когда планируешь вернуться.

— Далеко и никогда!

Лили начинает тихонько всхлипывать, и Альбус сразу берет её за руку. А я поднимаюсь из кресла. Напряжение в комнате накаляется до предела.

— Ответ неверный, попробуй ещё раз.

На лице Джеймса расцветают алые пятна, карие глаза становятся яркими и блестящими. Люстра на потолке начинает дрожать, слышится нарастающий гул, и лампочка в плафоне с громким звуком лопается, осыпая стол осколками. Лили взвизгивает. На отца семейства это не производит никакого впечатления.

— Я слушаю.

Гарри стоит, расставив ноги, и в его глазах блестит сталь. Обогнув стол, я останавливаюсь ровно за его плечом. Сколько раз я наблюдал картину, когда разъярённые родители били и унижали своих детей лишь только потому, что им было невыносимо больно? Уже поднимаю руку, чтобы успокоить отца, но он вдруг медленно выдыхает, и красное марево гнева вокруг него исчезает.

Дверь слегка приоткрывается.

— Приходи не позже десяти.

Джеймс застывает на месте, а Гарри чуть улыбается и негромко проговаривает:

— Опусти меч, сынок, на тебя никто не нападает.

Я перевожу взгляд на старшего. Он медленно расслабляется.

— Хорошо, па. Буду не позже десяти. Можно уже пойду?

Гарри кивает.

— Будь осторожен.

Когда Джеймс уходит, его отец едва слышно проговаривает длинную латинскую фразу: заклинание обнаружения. Джеймс зря надеется, что отец не узнает, где он был.

Вторым взмахом палочки Гарри восстанавливает лампочку в люстре, потом берёт на руки дочь.

— Ты хотел показать свою новую картину, Альбус.

Ал расстроен не меньше Лили, но не подаёт виду. Он несёт отцу и сестре своё оранжевое море, и они некоторое время внимательно его рассматривают.

А потом все трое выходят на пляж. Море слегка волнуется, но купаться это не мешает. Пока Ал и Гарри плещутся, я смотрю, как малышка рисует узоры на мокром песке. Вокруг, весело лая и высунув розовый язык, носится Флаффи. За горизонт медленно садится солнце.

— Папуля, — кричит Лили и отряхивает пальчики от песка, — смотри, я тоже нарисовала картину.

Гарри выбирается из морских волн и смотрит на странную долговязую фигуру в длинном одеянии, изображённую на мокром песке.

— Так. — Он присаживается рядом с дочкой на корточки. С его волос на спину и на грудь льётся вода. — Кто это, Лилс? Я?

Девочка трясёт головой, а потом показывает прямо на меня маленькой ладошкой.

— Это ангел, папа, он пришёл, чтобы всех нас спасти. Только я забыла кое-что.

И она рисует два огромных крыла за фигурой на песке.

Chapter 3: О прибрежном кафе, магловских сигаретах и долгих разговорах

Chapter Text

Оставляю белый дом ненадолго, чтобы найти мальчика. Джеймс был сильно расстроен, когда ушёл, и я волнуюсь, как бы не наделал глупостей. Найти его легко. Я могу «увидеть» человека в любой точке мира, если сосредоточусь. Но лишь того, кого видел однажды. Как это происходит мне неизвестно, но стоит мне захотеть, и я тут же появляюсь рядом.

Вот и сейчас я переношусь к Джеймсу Поттеру, стоит лишь о нём подумать.

Плетёное кружево тени от навеса укрывает столики прибрежного кафе. Лёгкий бриз треплет полосатые скатерти и разносит тихий звон бокалов. Само кафе — это скорее просторная веранда, сложенная из светлого дерева, выбеленного солнцем и морским ветром. Широкие окна распахнуты навстречу морю, лёгкие занавески колышутся от ветерка. Деревянный пол слегка поскрипывает под ногами. Вдоль стен стоят низкие диванчики с яркими подушками. Над головой, под самым навесом, висят гирлянды из разноцветных фонариков, мерцающих мягким светом, а с потолка свисают сети, полные морских раковин и поплавков, добавляя кафе морской колорит.

Джеймс сидит за дальним столиком. Перед ним — стакан воды со льдом. Он то и дело трогает волосы и ёрзает, бросая взгляд в сторону барной стойки. Я оглядываюсь.

За стойкой суетится хорошенькая девушка. Волосы её, прихваченные синим ободком, струятся на плечи золотистой волной и спускаются ниже талии. Она хрупкая и тонкая, одета в полупрозрачное нежно-розовое платье, сквозь которое просвечивает чёрный купальник.

Девушка мила со всеми, кто подходит к ней за выпивкой, улыбается, перекидывается парой лёгких фраз. Джеймс следит за ней исподтишка, то и дело прикладываясь к стакану с водой и отводя взгляд, когда она смотрит.

Усмехаюсь. Мотоцикл. Ну конечно. Джеймс решил впечатлить барышню и приехать на отцовском мотоцикле. Наверняка адская машина наворочена заклинаниями, поэтому Гарри и не разрешил её взять.

Девушка отдаёт большую кружку пенного высокому джентльмену и отбрасывает длинную светлую прядь с лица. Потом выходит из-за стойки и направляется прямо к Джеймсу. Тот спешно выпрямляется. Я наблюдаю за ним с улыбкой.

— Привет, — говорит она звонким голосом. — Джеймс, так? Ты был здесь позавчера. С… семьёй, верно?

— Ты запомнила, как меня зовут? Мы тут ужинали, когда приехали два дня назад в дыру под названием «Рай».

Облик мальчика совсем не вяжется с тем, что я чувствую в нём. Ему страшно до дрожи в коленках, но голос слегка ленивый, нагловатый, на лице напускное безразличие. Качаю головой: подростки.

— У меня хорошая память, — девушка садится рядом с Джеймсом. Тот вцепляется в стакан. — Как дела?

— Отлично. Ммм… Ты здесь работаешь? — спрашивает Джеймс и тут же краснеет.

Я слышу его мысли: «Что за идиотский вопрос?» Но девушка сразу отвечает:

— Это кафе моего отца. Я приезжаю из Лондона на каникулы и подрабатываю здесь. Как тебе в Раю?

— Неплохо.

— Ужасно скучно, скажи? — Она ослепительно улыбается. — Здесь совсем нечем заняться. Ты живёшь в белом доме на берегу, да? Папа говорил, что его сняли на лето.

— Да. Мой отец снял. Мы с ним видимся нечасто. Будем здесь месяц, пока у него отпуск.

— Кем он работает?

— В издательстве. Ведёт колонку в журнале, — уклончиво говорит Джеймс. Ему, конечно, нельзя нарушать Статут о секретности волшебников. Вряд ли Гарри Поттер работает в обычном магловском издательстве.

— Мои предки тоже развелись. Я живу с матерью в городе, сюда приезжаю на каникулы. А твой папа крут. Писатель, значит.

— Журналист.

Повисает пауза, и Джеймс судорожно ищет тему для разговора. Девушка же его внимательно рассматривает.

— Тебе не интересно, как зовут меня? — спрашивает она наконец со смешком.

На щеках Джеймса появляется лёгкий румянец.

— Ой, прости. Это… невежливо с моей стороны.

— Да ладно, — она уже смеётся. — Мария. Папа называет меня Мари.

— Тебе не нравится?

— Нет, это мило.

— А друзья как называют?

Джеймс смотрит на девушку неотрывно, подмечая гладкость и нежность её загорелой кожи, лёгкий румянец на щеках, запутавшееся солнце в золотых волосах, и я слышу его сердцебиение. Оно частое, заполошное. Рассматриваю мальчишку с улыбкой. Дети. Они такие искренние. И первые чувства — такие трогательные.

— Маришкой. — Девушка склоняет голову к плечу и улыбается. — Завтра у меня выходной, и мы с друзьями едем за дюны, хочешь с нами? Я тебя со всеми познакомлю.

— А что там? — Джеймс хочет казаться не слишком заинтересованным, в чём терпит поражение.

— Заброшенная шахта. Про неё всякие небылицы рассказывают. Будто там привидения живут и всякое такое.

Лицо мальчика озаряется улыбкой. Уж о привидениях он знает больше, чем какие-то там маглы.

— Тебя отец отпустит с нами?

— Сам уйду, — усмехается Джеймс, — во сколько встречаемся?

— Завтра в семь. Здесь. Идёт?

— Идёт.

— Мари! — зовут от стойки. — Гости.

Она солнечно улыбается и дотрагивается до его руки.

— До завтра, Джеймс. Не опаздывай.

* * *

Вечером белый дом на краю Северного моря выглядит совсем не так, как днём. После заката он преображается, окутываясь мягким приглушённым светом. Солнце, утонув за горизонтом, оставляет лишь румянец на темнеющем холсте небес, а уставший от жары дом вступает в царство тишины и покоя.

Стены, ранее сиявшие белизной, приобретают тёплый медовый оттенок. В окнах загораются огоньки ламп, на веранде, под крышей, зажигаются гирлянды. Их мягкий свет озаряет небольшое пространство перед крыльцом, на котором спит плешивая дворняга.

Я стою возле самого края суши, там, где волны, растеряв мощь, уже становятся робкими и ласково касаются прибрежного песка. В первый миг после заката море, словно зачарованное, замирает, его поверхность становится гладкой и зеркальной, отражает небо, на котором уже разворачивает своё расписное полотно летняя ночь.

Часом ранее я наблюдал, как Гарри сидел на крыльце и курил. Дым струился из его приоткрытых губ. Он только что уложил в кровать малышку Лили, предварительно почитав ей про Питера Пэна. Заглянул к младшему сыну, который сидел в кровати с папкой для рисунков, и потом ждал старшего с прогулки.

Джеймс пришёл почти в одиннадцать. Я видел, как он нарочно тянет время, чтобы не явиться домой в обещанный срок. Он просто медленно шёл по побережью в сторону дома, периодически залезая в море и споласкиваясь. Гарри ждал.

В его изящных пальцах, едва тронутых загаром, тлеет сигарета, тёмные сейчас глаза устремлены вдаль, и он не кажется мне теперь моложе своих лет. Тридцатилетний мужчина, чуть уставший и очень несчастный.

— Ты, наверное, злорадствуешь, да? — вдруг произносит он в никуда. — Ты всегда знал, что я — ничтожество. Такой же, как мой отец. Мне иногда интересно послушать, что бы ты сказал, увидев меня сейчас? — Гарри затягивается, вдыхает едкий дым, потом медленно выдыхает. Сизое облачко прожило недолго: его сразу развеял ветер. — Ничего нового я бы не услышал, но… Просто послушать твой голос — это моя несбыточная мечта. Теперь я могу его только вспомнить.

Мгновения теряются во вдохах и дымных выдохах. Я стою рядом, меня овевает ветер, треплет на мне чёрные одежды, откидывает волосы назад и полощет их в воздухе.

— Я победил благодаря тебе. Но ты этого уже не узнал, было слишком поздно, чтобы сделать хоть что-то. И я, чёрт возьми, ненавижу себя за это. — Гарри резко отбрасывает докуренную сигарету и вытаскивает новую. — Сидел и смотрел, как дурак, как ты умираешь. Как кровь растекается под тобой в отвратительную бурую лужу. Я ничего, ничего не сделал. Просто ушёл. Проклинаю себя за это.

Довольно опрометчиво волшебнику говорить про себя такие слова. Накладывать проклятие на самого себя чревато серьёзными последствиями. Прищуриваюсь и пытаюсь рассмотреть его магическое ядро, ауру, но натыкаюсь на мощный ментальный щит. Надо же, какая магическая мощь.

Понимаю, что он обращается к кому-то, кто был для него дорог, но умер, возможно, по его вине. У Поттера всё внутри скручивается в тугой комок, но он не плачет. Слёзы не доходят до глаз, останавливаются где-то в груди и перекрывают поток воздуха. Он прерывисто вздыхает.

— Наверняка ты знал дюжину заклинаний, чтобы вытащить человека из подобной ситуации. Ты знал как, а я — нет. И теперь я живу с осознанием того, что мог бы тебя спасти, но не сделал этого. Прости меня.

Я вглядываюсь в его лицо. Вижу теперь и морщины возле глаз, и легкую небритость. Он выглядит измотанным, каким-то неживым. Мгновенно понимаю, что чувство вины, которое владеет им сейчас, выпивает из него жизнь по капле. Яркие зелёные глаза потухли. Он больше не сияет.

— Видишь, я не слишком-то хорошо устроился в жизни. Впрочем, ты никогда и не сомневался в том, что из меня не получится ничего путного. А хотя… Вряд ли ты вообще думал об этом. Обо мне.

Меня в грудь ударяет глухая, звериная тоска. Такая сильная, что я даже делаю шаг назад. Мир словно выцветает, теряет краски у меня на глазах. Я уже не вижу огней города вдалеке и звёздного неба. Не слышу шума прибоя. Я словно замерзаю, становлюсь окоченелым. Я смотрю на Гарри, который молча курит сигареты одну за другой на крыльце белого дома, и чувствую застарелую, давнишнюю боль, которая терзает его душу много лет, беспощадно и изощрённо, словно искусный палач.

— Я всегда чувствовал это к тебе, мне кажется, всегда знал, что только ты можешь утолить мою жажду. Господи, Северус, как бы я хотел, чтобы ты был жив. Пусть ненавидел бы меня, пусть я бы потерял всякую возможность тебя видеть, но ты был бы жив. Я бы знал, что ты дышишь, где-то живёшь, что-то делаешь… А так… — Гарри, щурясь, смотрит в темнеющее море. Оно поёт ему свою шумную песнь. — Ты умер, и я умер вместе с тобой.

«Он умер, — думаю я, глядя, как тёплые волны прокатываются под моими босыми ступнями. — Гарри Поттер оплакивает кого-то уже много лет. Кто этот Северус?» Жаль, что вместе с жизнью люди теряют свои имена. Душам они ни к чему.

Неподдельная, искренняя скорбь. Бездонная тоска. Мне хорошо знакомо это чувство. Я всегда старался избегать скорбящих людей. Трёхсотому достаточно было лёгкого касания, чтобы облегчить человеческую ношу, а мне почему-то сразу открывались подробности, душевные страдания, причины. Поэтому я и избегаю прикосновений. Однажды напарник предположил, что в посмертии мы получаем то, чем жили в жизни. Ангелом я ощущаю мало радости. Неужели моя человеческая доля была столь горька?

Мои домочадцы уже спят. Гарри, дождавшись сына, ничего не сказал ему по поводу опоздания, только предложил поужинать. Джеймс отказался и поднялся в свою комнату. Отец проводил его внимательным взглядом, вздохнул, выбросил очередной окурок в песок, почесал за ухом прижившегося пса и ушёл в дом. Скоро встанет солнце, а свет в кабинете погас всего несколько минут назад.

Воздух рядом электризуется, и в невидимых воздушных завихрениях появляется Двести пятьдесят четвёртый.

— Ух! Что-то я рано, да? — спрашивает он жизнерадостно. — Ты куда пропал?

Окидываю его взглядом. Длинные чёрные волосы, обрамляющие худое лицо; серые глаза, вечно горящие лукавством; фигура, закутанная в такую же чёрную мантию, как у меня, — высокая, ладная.

— Меня всего пару дней не было, чего ты всполошился?

В больнице всегда много ангелов, особенно в детской. В тихих палатах дни тянутся медленно и однообразно, но в отделении детской хирургии вечно творится нечто невообразимое. Если пожелает, ангел может показаться любому человеку, но Двести пятьдесят четвёртый всегда оставался невидимым.

Невидимым для глаз ребят, но ощущаемым каждой клеточкой их тела. Он приносил с собой вихрь озорства и веселья. По палате летали игрушки, забавно танцевали плюшевые медведи, цветные карандаши оживали и самовольно рисовали на серых больничных стенах весёлые рожицы. Дети, прикованные к постели, удивлённо переглядывались, не понимая, что происходит, но в их глазах неизменно загорались искорки смеха.

Двести пятьдесят четвёртый с улыбкой наблюдал за тем, как лица детей оживают. Он подталкивал их к шалостям и играм, заставляя их забыть о боли и страхе. То подушка вдруг ни с того ни с сего взмывала с кровати в воздух, то одеяло сползало и принималось танцевать. Дети, понимая, что здесь творится что-то необычное, начинали сами придумывать игры, подталкиваемые невидимой силой. Вечером, когда гасили свет, ангел пел им тихие колыбельные, и они засыпали с улыбками на лицах, веря в то, что чудо существует, и что оно всегда рядом, даже если его не видно.

Мыльные пузыри из ниоткуда, летающие тарелки и капельницы вносили сумятицу и бардак в размеренную жизнь больничной палаты, но действовали крайне положительно на больных ребят. Ожидающие операции дети расцветали на глазах. У них начинали блестеть глаза и румянились лица, они улыбались и смеялись, а врачи и медсёстры только разводили руками. По всему госпиталю ходила молва, что в детской хирургии поселился полтергейст.

— Да не всполошился я, с чего ты взял? — голос у Двести пятьдесят четвёртого — как у молодого парня, хотя выглядит он моим ровесником. Мы все застываем в том возрасте, в котором умерли. — А что ты тут вообще делаешь, на этом пляже?

Я бросаю короткий взгляд на белый дом, и он на секунду оборачивается.

— А, понимаю. Нашёл «своих» людей?

Пожимаю плечами.

— Чувствую, что должен быть здесь.

Он смеряет меня взглядом и говорит сочувственно:

— Знаю, умер твой человек. Тебе нелегко пришлось.

Приподнимаю брови.

— Это был не мой человек. Девочка Трёхсотого. Он повёл её дальше.

— Ну да, — неопределённо тянет он, рассматривая меня. Горизонт уже начинает светлеть. — Знаешь, я тоже считаю, что люди должны быть здесь. Успеют они пройти по этой чёртовой Тропе.

Я смотрю на него в недоумении.

— Чёртовой, — повторяю так, будто ослышался. Двести пятьдесят четвёртый криво ухмыляется.

— Этот мир создан для них, так почему бы им тут не задержаться подольше? Что такое сотня лет? И это в лучшем случае. Людская старость длится почти полжизни. Разве это справедливо? — Он садится на песок. Волны не могут потревожить ни его одеяния, ни бесплотного тела. — Половина жизни детство, половина старость и небольшой промежуток, когда человек может наслаждаться жизнью, рожать детей, любить другого человека. Ты ощущал любовь, Триста девяносто четвёртый? Знаешь, что это?

Я молча смотрю на него некоторое время. Любовь, как по мне, ещё хуже скорби.

— Он дал им любовь, земную жизнь, они могут ощущать эту чёртову воду, тепло солнца, аромат цветов! А потом что? Тропа? Ну её нахрен, — вскрикивает он. — Сияющий путь в лучшую жизнь. Половина из них становится как мы. Хорошо тебе, Триста девяносто четвёртый? Каково тебе в лучшем мире?

— Паршиво, — соглашаюсь, снова глядя на горизонт.

— Вот. И мне тоже. А что делать? Хоть их спасти, а кого спасти нельзя… — Его лицо на мгновение искажается, и до меня долетает едва ощутимая волна эмоций. — Я попытаюсь.

Кроме нас на пустынном берегу пока никого нет.

— Я нарушаю все мыслимые и немыслимые правила для них. «Ангел должен быть невидим и неощутим». — Он сплёвывает на землю без слюны. Привычка, оставшаяся от человеческой жизни. — Если мне нужно будет вывернуться наизнанку или нарушить ещё сотню глупых правил, чтобы спасти чью-то жизнь, я это сделаю. Я считаю, что мы здесь не для того, чтобы вести по Тропе. Мы что, псы-поводыри? Мы ангелы, чёрт бы нас драл!

— Двести пятьдесят четвёртый, замолчи. Ты доведёшь нас до беды.

Мы оборачиваемся. На мокром песке поодаль стоит Трёхсотый. Лицо у него неимоверно усталое. Он зачёсывает назад короткие светло-рыжие волосы и шагает к нам.

— Как там твой Тоби? — внезапно спрашиваю я.

Двести пятьдесят четвёртый кивает.

— Идёт на поправку. Операция была сегодня, прошла хорошо. Он совсем недолго пробыл в реанимации, уже в палате.

Вокруг нас начинают появляться другие: близко рассвет. Я стою, готовлюсь слушать Песнь, думаю о правилах и способах их нарушить. Мне впервые кажется, что тот, кто сделал меня ангелом, — полный идиот.

* * *

Весь следующий день Гарри Поттер работает. Я сижу на диване в крохотном кабинете, где помещается только письменный стол, заваленный бумагами, папками, свитками, и наблюдаю за бегущей строкой текста на ноутбуке. Семья волшебная, но в доме полно магловской техники. Сыновья учатся в Хогвартсе — закрытой школе для владеющих магией, но и у одного, и у другого — магловские увлечения. Гарри работает на обыкновенном ноутбуке, хотя иногда записывает свои мысли пером на пергаменте. В коридоре горят электрические лампы, а рядом в подсвечнике стоит свеча. Еда готовится исключительно при помощи магии, зато уборку Гарри любит делать руками и использует волшебную палочку лишь когда торопится.

Приглядывая в окно за Алом и Лили, играющими на пляже, Гарри пишет статью. Я читаю пару абзацев и с удивлением понимаю, что она рассказывает о том, как работает телевизор. Поттер пишет об эфирном, кабельном, спутниковом сигналах и их преобразовании в изображение и звук. В подробности он не вдаётся, пишет легко и интересно. Так, что я даже зачитываюсь.

Узнаю, что его любимый фильм — «Моя прекрасная леди», что он несколько раз смотрел «Заводной апельсин» и обожает музыкальные комедии. Он рассказывает магам о магии маглов, как бы нелепо это ни звучало. Как простой ящик, набитый проводами и микросхемами, превращает невидимые волны в кино.

После обеда малышка Лили отправляется спать, Ал, прихваченный солнцем и намазанный кремом, сидит в своей комнате за мольбертом, Джеймс снова убежал в прибрежное кафе, а у Гарри звонит мобильник.

Не отвлекаясь от экрана ноутбука, он зажимает значок громкой связи.

— Гарри Поттер.

— Как официально.

Голос слегка озадаченный и насмешливый. Поттер бросает взгляд на экран телефона.

— Марк, привет. Я ответил, не посмотрев, кто звонит. Как дела?

— Всё хорошо. Ты уехал из Лондона?

— Два дня назад. Я же предупреждал тебя.

— Я помню. — На том конце висит небольшая пауза. — Что делаешь?

— Работаю. Марк, сейчас неподходящее время, хорошо? Я тебе перезвоню вечером.

— Ты только скажи, ты в Раю, да?

Гарри вздыхает, глядя на незаконченную статью и список в блокноте под заголовком: планы на июль.

— Да, Марк. Точно в Раю.

— В том доме на побережье, как и в прошлом году? Я приеду вечером.

— Да-да, — невнимательно говорит Поттер, просматривая свои записи. — Пока. — Из телефона доносятся короткие гудки, Гарри ерошит волосы, втягивает воздух сквозь сомкнутые зубы, встряхивается и тихо говорит: — О чём я хотел написать, Северус? Сбили с мысли…

Внимательно его рассматриваю. Он разговаривает со своим Северусом постоянно, будто это вошло у него в привычку. Встав с постели сразу после восхода солнца, он сказал уже знакомое: «Новый день, Северус. Ты видишь?». Когда принял быстрый холодный душ и вышел на пробежку, взглянул на поднимающееся из синих волн огромное красное солнце, проговорил сбивчивым голосом: «Наверняка ты рано вставал? Видел восход солнца? Красиво, правда?». Поттер мог обратиться к нему совершенно неожиданно, в обыденной ситуации, по любому поводу: «Молоко убежало. Ты бы непременно сказал, что я безрукий», «Блин, Северус, где ключи, я же положил их сюда…», «Ты не помнишь, где словарь? Куда я его дел в прошлый раз?», «Интересно, какое блюдо ты любил больше всего? Я неплохо готовлю», «Вчера я читал твой учебник…»

Он действительно открывает её, эту книгу. Потрёпанный переплёт, пожелтевшие страницы, на обложке — закипающий котёл. Старая, грязная, в каких-то пятнах, но бережно хранимая, не пыльная. Поттер достаёт её из ящика стола, нежно переворачивает страницы, исписанные мелким убористым почерком, и улыбается. Им владеет щемящее чувство утраты, но вместе с тем на душе его светло. Перечитывая любимые моменты, он тихо смеётся, и его лицо становится совсем молодым. Я представляю его мальчиком. Наверное, он был безрассудным сорванцом, который лез куда ни попадя и крепко получал за это. А Северус…